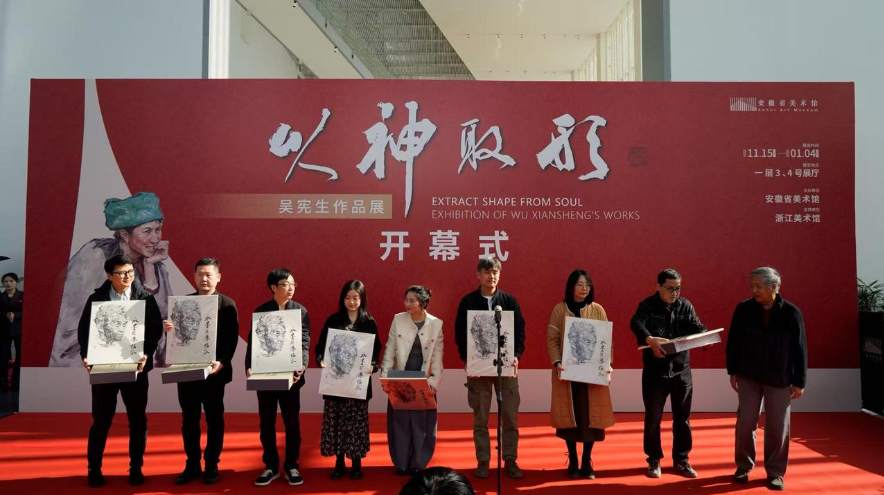

开幕式现场

庐州秋暮,淝水含章。11月15日的安徽美术馆,暖阳穿透玻璃穹顶,洒在开幕式的海报上,格外耀眼。一百三十余幅人物画作在光影中静立,笔墨或苍劲如黄山松涛,或细腻似淝水涟漪,藏着对故土的眷恋、对时代的思考、对生命的敬畏。这场“以神取形”艺术盛宴,是浙派人物画第三代领军者、中国美术学院教授、博士生导师吴宪生献给家乡的“笔墨长信”——纸承江淮风,墨研故土情,字里行间皆是游子归乡的赤诚与五十载艺术修行的沉淀。

吴宪生教授为现场嘉宾导览

观境:故园为根,笔墨为信

走进展厅,墨香裹挟乡情扑面而来,直接取材于江淮大地的《耕者有其田》成为“情感锚点”,瞬间将观众拉入安徽的乡土脉络与生活记忆;而其代表作《沉重的手印》,则以艺术叙事印证着创作初心——作品 取材于安徽小岗村改革开放“包产到户”的首创实践,以笔墨定格江淮儿女敢为人先的 精神底色,既彰显对家乡重大历史事件的深切关注,更诠释了现实主义画家扎根故土、记录时代的责任担当。

吴宪生(执笔)、韩京雷《耕者有其田》纸本设色 300cmx800cm 2021年 中国共产党历史展览馆藏

离开家乡半个世纪,吴宪生从一个知识青年成长为两鬓染霜的艺术大家,故园始终是他艺术创作的根脉所在。全国政协常委、副秘书长,中国美术家协会第十届副主席,著名雕塑家吴为山,曾精准点出其创作与故土的深层联结:“宪生先生的艺术生涯,始终与故土安徽紧密相连。他的画笔是有温度、有记忆的——既记录了小岗村改革这样的重大历史瞬间,也描绘了田间地头、山野乡村里平凡劳动者的精神风貌,作品中处处可见安徽的文化基因与人文底色。”他的故乡宁国,地处皖东南天目山北麓,天目山余脉的层峦叠嶂、东津河的清冽流水、徽派古村的白墙黛瓦,勤劳善良的山民和质朴淳厚的乡情,共同塑造了他艺术感知的最初底色。这份独特的地域风貌与 人文气质,成为他取之不竭的创作养分,即便作品题材跨越地域族群,也总能寻到家乡的影子与乡人的模样——《大凉山的母亲》中,老母亲额头的皱纹如故乡山间的梯田沟壑,眉眼间的温润坚韧恰似记忆中母亲与乡邻的淳朴模样,让笔笔水墨都浸透着故园温情。

吴宪生《大凉山的母亲》纸本设色 145cmx118cm 2018年 中国美术馆藏

展厅内人流如织,开幕式现场星光熠熠:既有来自家乡宁国的亲友乡邻,也有全国各地的美术界同仁,更有不远万里从国外专程赶回的弟子门生,只为共赴这场艺术与乡情的盛会。开幕式上,温情与敬意交织:吴宪生教授向安徽十余所高校郑重赠送个人作品画册,画册收录其从艺五十载的代表画作与创作心得,既彰显对浙派人物画传承的责任,也寄托着将笔墨精神反哺家乡美育的心愿;随后,他亲手将部分精品力作捐赠给安徽美术馆,体现了一个老艺术家对家乡美术事业发展的无私奉献精神。

吴宪生教授向安徽高校赠送自己的作品画集

观众们或驻足凝视,或轻声交流, 目光在笔墨间流转,沉浸于作品的艺术魅力与乡情温度。中国文联副主席、浙江文联主席、中国美术学院学术委员会主任许江曾精准概括这份艺术感染力:“吴宪生先生的艺术,是扎根大地的艺术,是牵挂故园的艺术。他五十载坚守现实主义初心,不追逐浮华潮流,始终以真挚的情感凝视生活、描绘人民。”其作品核心始终是“对‘人 ’的关怀、对‘根’的眷恋”,《耕者有其田》的乡土气息、《大凉山的母亲》的人文温度,恰是这份情怀的生动注脚,让不同年龄、不同身份的观众都能找到与故园相关的情感共鸣。“让家乡人在作品中找到共鸣与温暖,让艺术在故园生根发芽,是我最大的心愿。”吴宪生的话语质朴真挚,这场兼具艺术表达、教育情怀与文化捐赠的告白,让在场者深切感受到一位游子对家乡的半世纪牵挂与深情。

吴宪生教授接受当地媒体记者联合采访

深耕:师法传统,笔叩时代

吴宪生的艺术成就,既源于浙派人物画的深厚滋养,也得益于对现实主义创作理念的终身坚 守。他的恩师是方增先——中国现代人物画奠基人、浙派人物画开创者,其代表作《粒粒皆辛苦》《说红书》以鲜明的时代性与艺术感染力,成为新中国美术史上的经典之作。

上世纪70年代末,吴宪生考入中国美术学院(原浙江美术学院),有幸得到浙派人物画诸位 先贤的悉心指教,并在毕业后留校任教,后进入方增先、顾生岳为导师的研究生班进修,研究生结业后又成为方增先先生的助教,得以近距离聆听恩师教诲、亲炙艺术精髓。“方先生常说,画画要‘外师造化,中得心源 ’,既要扎根生活、融入真情,更要关注时代、记录历史。”他清晰记得,一次跟随顾生岳先生赴新疆写生,在顾先生的指导下画了大量的速写乐红网,为捕捉维族老人的生动神态,顾先生常常蹲在地上一两个小时画速写,体现了一个老艺术家对艺术的执着、对生活的敬畏与对人物的关切。这些情景深深烙印在他心中,成为其数十年创作生涯的精神指引。

吴宪生《吐鲁番的葡萄熟了》纸本设色 139cmx450cm 2014年 中国美术馆藏

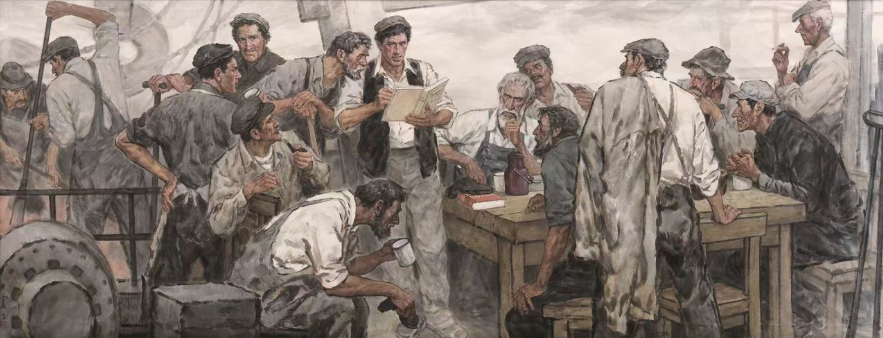

深耕艺坛数十载,吴宪生继承了浙派人物画写实传统,并在传统画论“以形写神”的基础上 提出了“以神取形”的艺术主张,把人物精神面貌的表现当成人物画的首要因素,逐渐形成独特的艺术语言。他始终坚信“生活是艺术的不竭源泉”,四十余年来足迹遍布大江南北,作为一个农家后人,他始终以农村农民为创作的题材:《耕者有其田》通过土改分田地场景的描绘,表现出贫苦农民获得土地的喜悦心情和对美好生活的憧憬;《立秋季节》《吐鲁番的葡萄熟了》刻画各地劳动者,其淳朴坚韧的特质与故土乡亲精神内核一脉相承;《十送红军》《〈资本论〉在工人阶级中的传播》等重大题材作品,则将家乡红色基因融入笔墨,串联起对故园、时代与生命的多维思考。

吴宪生《十送红军》纸本设色 300cmx800cm 2016年 中国国家博物馆藏

如今的吴宪生已是成就斐然的艺术大家,2023年中国美术馆个展引发国内外广泛关注,主流媒体与境外专业媒体纷纷报道,认可其作品“兼具艺术感染力与思想深度”。作为高校教授,他始终坚守教学一线,带领学生深入生活采风,将现实主义“扎根生活、记录时代”的创作理念与浙派人物画的笔墨精髓传递给青年一代,培养出大批优秀青年画家,被誉为“当代人物画教学与创作的双重引领者”。

从创作到教学,吴宪生始终以浙派风骨为基、以时代担当为责,在传承与创新中持续拓展当代人物画的边界。

归真:反哺桑梓,文脉恒昌

“无论走多远,都不能忘了根。”这份执念贯穿其艺术生涯始终。此次展览筹备处处饱含对桑梓的深情:核心展出《耕者有其田》等安徽题材力作,还原江淮大地生活本真;向安徽美术馆捐赠数幅精品力作,将艺术成果永久托付故土;向合肥十余所高校赠书,以创作经验滋养家乡后辈。吴为山曾由衷称赞这份赤子情怀:“可贵的是,他始终心怀家乡,无论是捐赠作品、还是扶持家乡美育事业,都以实际行动反哺桑梓,这种‘艺术成名不忘本’的情怀与担当,值得每一位艺术工作者学习。”这一系列举动,让“反哺桑梓 ”从情怀落地为行动, 彰显着艺术家的赤诚担当。

吴宪生《〈资本论〉在工人阶级中传播》纸本设色 213cmx550cm 2018年 中共中央宣传部藏

开幕式上,安徽各界代表的发言更让这份乡情愈发浓厚。文化界代表感慨:“吴宪生先生用笔墨为安徽立传,让江淮儿女的精神风貌走向全国,是安徽的骄傲!”教育界代表提及获赠 画册的意义:“这些收录了先生代表作的画册,将成为高校美术教学的鲜活教材,让青年学子读懂‘艺术扎根生活、心系故园 ’的真谛。”最令人振奋的是宁国县领导透露的消息:“宁国正全力筹建吴宪生美术馆,未来将收藏先生代表作、举办艺术交流与美育讲座,成为宁国乃至安徽的文化新地标,让先生的艺术精神与故园情怀永久传承。”

谈及艺术与家乡、时代、历史的深层关联,吴宪生感悟深刻:“故园是艺术家的精神港湾,生活是艺术的不竭源泉,历史是艺术的厚重底色。没有故园滋养,艺术便失了生命力;唯有贴近人民,才能画出有温度的作品;记录历史,是为了让后人铭记珍贵瞬间、传承不朽精神。”

吴宪生《立秋季节》纸本设色 229x345cm 2010年 中国美术馆藏

余韵:墨香不散,乡思未阑

展览期间,安徽美术馆人头攒动,外地观众慕名而来,艺术爱好者、学界同仁与市民百姓在 笔墨间感受艺术魅力与故园温情。不少观众在捐赠作品前驻足,细品笔墨细节;高校学生捧着获赠画册,在对应画作前对照学习创作思路,不时记录心得。留言簿上,字迹或稚嫩或苍劲,皆饱含真情:“改革题材作品让我读懂安徽人的敢为人先,更热爱家乡了”“《大凉山的 母亲》的眼神像极了奶奶,满是慈爱坚韧 ”“期待宁国的吴宪生艺术馆,想感受每幅作品里的‘安徽印记 ’”“这场展览是艺术熏陶,更是精神洗礼,让我们读懂赤子之心与艺术的时代价值”。

浙派神形笔,乡心故土情。吴宪生用五十载坚守,以画作记录时代,以捐赠 回馈桑梓,以教育传承薪火,为家乡、时代与艺术交出了厚重答卷。正如许江所言,“真正的艺术必然生长于生活的土壤,必然承载着对故园与人民的深情,这样的艺术才能跨越时空、 打动人心”。这场艺术回归不仅是个人创作的汇报,更是文化传承的盛会——它让徽文化精神与浙派艺术成就深度交融,也激励更多艺术家扎根生活、心系故园,用笔墨传递温暖、记录时代,让艺术之花在祖国大地上绽放出更绚丽的光彩。

艺术家简介

吴宪生,我国著名中国画家、美术教育家。1954年7月生于安徽省宁国市。1978年毕业于浙江美术学院(现中国美术学院)中国画系乐红网,毕业后留校任教,1980年结业于方增先、顾生岳任导师的人物画研究生班。曾任中国美术学院中国画系人物教研室主任、继续教育学院院长,现任中国美术学院中国画学院教授、博士生导师,中国美术家协会国家重大题材美术创作艺委会委员,浙江省国际美术交流协会副主席。

联丰优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。